SaaSの死はECの死か? – “BtoC”が“AtoA”へと進化する、3年後のオンラインビジネスの世界

【INDEX】

序:SF作家の予想が実現するとき

1. SaaS is deadが意味するものとは? 来るべきパラダイムシフト

2. AI時代の本当の主役は「消費者」である – パーソナルAIエージェントの普及

3. 「BtoC」から「AtoA」へ ― EC事業者が今すぐ始めるべきこと

結び: AtoAへの進化の旅路

序:SF作家の予想が実現するとき

オーストラリア人のSF作家、グレッグ・イーガンは、1990年代から彼の一連の著作で、コンピューター技術の進化によって変容する社会や、AIと人間との関わり合いを描いてきました。AIの父、マーヴィン・ミンスキーにも影響を受けた彼は、人の心を様々な機能の集合体である「ソフトウェア」として定義し、精神をデジタル世界にアップロードしたり、AIと一体化したりした世界を構想しました。ある作品では、人の心に接続されたAIが外界からの膨大な情報をフィルタリングし、必要な情報だけを人間が受け取るといった描写も見られます。

人の精神の外殻となり、コミュニケーションの代理人となるAI。イーガンのSFで描かれた世界観の一部が、いま、驚くべき速さで現実のものになろうとしています。特定のタスクをサポートするAIエージェントは、既に実用化が進んでいます。更に、人々の仕事や生活のあらゆる局面をサポートする「エージェンティックAI」が、次世代のコンピューティング・プラットフォームの覇権を握るべく、熾烈な開発競争の最中にあります。

この変化は、ビジネスの世界にも地殻変動を引き起こしつつあります。2024年、マイクロソフトCEOのサティア・ナデラが口にした「SaaS is dead」という言葉は、その象徴です。企業が利用してきた様々なSaaS(Software as a Service)は、今後AIエージェントにその役割を代替され、徐々にその姿を変えていくでしょう。そしてこの変革は、企業側だけにとどまりません。消費者もまた、AIを介してオンラインで情報を探し、取引を行うのが当たり前の時代を迎えようとしています。

そのような世界で、ECビジネスはどう変わっていくのでしょうか? 既存のネットショップは、SaaSの死とともに死を迎えるのでしょうか? ここでは、3年後のオンラインビジネスに訪れるだろう巨大な変化と、それに対してECサイト運用者が備えるべき方策を考えてみます。

SFのように脳とAIが直接結合することはなくとも、人間のコミュニケーションはAIに依存しつつある。

1. SaaS is deadが意味するものとは? 来るべきパラダイムシフト

「Saas is dead」という言葉は、文字通りSaaSが消滅するという意味ではありません。それは、これまで私たちがなれ親しんできたSaaSの在り方が根本的に変わる、というパラダイムシフトを指し示しています。この言葉を理解するために、まずはSaaSとは何かを再確認しましょう。

SaaS(Software as a Service)とは、ソフトウェアをパッケージとして購入して自分/自社のPCやサーバーにインストールするのではなく、インターネット経由でサービスとして利用する形態を指します。

オンラインビジネスの世界では、Shopify、BASE、そのほかの様々なECプラットフォーム(カートツール)や、SalesforceやAdobe Marketing CloudといったツールがSaaSとして提供されています。更に、ECサイトの中で使われる検索エンジンやレコメンドエンジン、決済システムも、ほとんどがSaaSとして普及しています。ECサイトは、洗練された機能を持つSaaSの組み合わせで成り立っているといっても過言ではありません。

「SaaS is dead」が意味するのは、これらSaaSの多くが前提としてきた、「人間がサービスの管理画面を直接操作する」という時代の終わりです。

近い将来、カートシステムの管理画面にログインし、一つひとつ手動で商品登録やキャンペーンの設定を行う必要はなくなるかもしれません。代わりに、自社専用のAIエージェントに、自然言語でこのように指示をするのです。

「来週から始まるサマーセールに向けて、過去3年間の7月の販売履歴をもとに、現行商品の中からこの時期に売れるだろう商品を選出。それらを中心としたコレクションページをターゲット顧客ごとに作成。対象顧客に送信するセールの告知メールも同時に作成せよ」

指示を受けた企業のAIエージェントは、ECプラットフォーム、在庫管理システム、レコメンドエンジン、顧客管理システム(CRM)といった複数のSaaSのAPIを裏側で操作し、数分ですべてのタスクを完了させるでしょう。EC担当者の役割は、AIの実行結果を確認し、より大局的な戦略を練ることにシフトします。これが、「SaaS is dead」がもたらすEC運用の現場における、ありうる未来のひとつです。SaaSは消えるのではなく、AIが使うためのコンポーネントへとその姿を変えます。SaaSの良しあしを決めるUI/UXは、いまほど重視されなくなり、AIとの連携運用性が問われることになります。

Part 2. AI時代の本当の主役は「消費者」である – パーソナルAIエージェントの普及

しかし、本当の地殻変動は、企業の内部から起こるのではありません。市場の主役である「消費者」側で、それ以上に劇的な変化が起きつつあるからです。事業者側だけでなく、消費者もまたAI化する。その主役となるものが、「パーソナルAIエージェント」とでも呼ぶべき存在です。

2025年現在、まだ名称も未確定なそれ―便宜的にパーソナルAIエージェントと呼びます―は、特定の企業の利益のためではなく、ユーザー個人の生産性と、生活の満足度を最大化させる目的で作られる、究極の代理人(エージェント)です。このエージェントは、ユーザーの許可のもと、ネットの閲覧・購買履歴やカレンダーの予定、SNSの発言、スマートデバイスから得られる健康データや会話ログといった人生全体の文脈(ライフコンテクスト)を学習し、ユーザーの価値観や嗜好を誰よりも深く理解します。

ユーザーは今までのように、検索エンジンにキーワードを入力して目的の情報や商品を探したり、サービス解約のため複雑な入力作業をこなしたりすることはなくなります。パーソナルAIエージェントが、ユーザーの気持ちを推測して情報を収集したり、作業を代替したりするようになります。

マイクロソフト、グーグル、アップルといった巨大テック企業が、自社のOSやデバイスに次世代AIアシスタントを統合しようと巨額の投資を続けているのは、このパーソナルAIエージェントという次世代プラットフォームの覇権を握るためだと考えられます。OpenAIがシリコンバレーの伝説的デザイナー、ジョナサン・アイブと組んでスマートフォンに代わる新しいAIデバイスの開発に乗り出したと報じられているのも、その文脈で理解できます。これからの人間とサイバー空間のインターフェイスは、スマホのスクリーンではなく、AIとの「対話」になります。

もちろん、この未来像には解決すべき問題も多々あります。例えば、巨大テック企業が提供するAIエージェントが、現在の検索エンジンのように広告モデルを採用した場合、AIがユーザーに伝える情報は広告主の意向によって歪められてしまうという懸念があります。また、すべての消費者を個人単位で24時間365日支えるAIエージェントが消費する莫大な電力コストの問題や、古くから言われているAIによる情報バイアスの問題もあります。人間がAIからもたらされる情報に依存した結果、「人間が考えているのか、AIが考えているのか分からない」といった、倫理的な問いも表面化してくるかもしれません。

しかし、AI技術の発展は、これらの問題を短期間のうちに乗り越えていくでしょう。インターネットが社会に普及し始め、既に四半世紀が過ぎました。社会生活のあらゆる部分が複雑化し、個人の知識と判断力では制御しきれないところにまで至っています。AIによる「知識と判断力の強化」は、インターネットを完全に破壊することを除けば、これらの問題を解決する唯一の手段です。そのためには、上記のような問題を解決していくしかないのです。

Part3:「BtoC」から「AtoA」へ ― EC事業者が今すぐ始めるべきこと

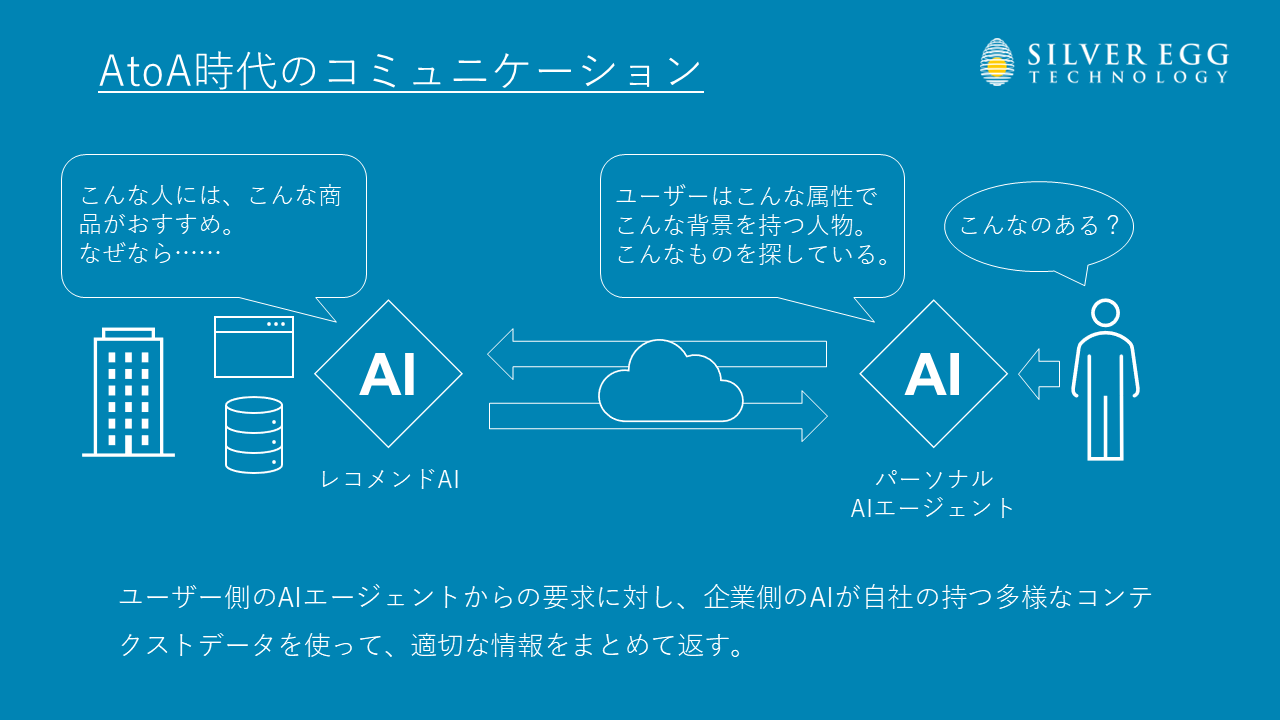

事業者側がAIを使い、消費者側もAIを使う。この時、オンラインビジネスの主戦場は、企業と消費者とのコミュニケーション(BtoC)から、企業側のAIと消費者側のAIのコミュニケーション、すなわち「AtoA」へと移行します。ECサイトは直接ユーザーを接客する以上に、ユーザー側のAIに情報を提供し、AIを通じて売上を上げる役割が求められるようになっていくでしょう。

では、AtoA時代において、事業者は自社の商品やブランドの魅力を、どうやって消費者に伝えればいいのでしょうか? 答えは、消費者の代理人である「パーソナルAIエージェント」に、自社の価値を論理的に理解させ、選ばれる存在になることです。SEO(検索エンジン最適化)の次に来る、「AIO(AI Optimization)」の時代の幕開けです。

AIOは現在、GAO(Generative Agent Optimization)と呼ばれ、ChatGPTやGeminiのような生成AIツールに自社の情報を効果的に取り込ませる手法が導入されつつあります。将来のより高度なパーソナルAIエージェントに対応していくために、EC事業者がAIOで重視すべきなのは、次の2点です。

一つは、AIに向けた、徹底的に正直で透明な情報発信です。AIは、ウェブページのデザインの美しさや、感情に訴えるコピーに感化されません。AIが最も評価するのは、構造化され、客観的で、信頼できるデータです。商品のスペック、素材、原産国、サステナビリティ認証、保証期間といった情報を、AIが理解しやすい形式でウェブサイトに実装することが不可欠となります。また、「どんな人に買われたか」「どんな時期・場所・天候で買われたか」といったコンテクストデータも、参照しやすい形で蓄積しておく必要があります。ブランドストーリーでさえも、「コンセプト:ミニマリズム」「価値観:環境配慮」といった形でデータ化し、AIにその本質を伝える努力が求められるでしょう。誇張や嘘は、AIによってすぐに見抜かれ、信頼スコアを大きく損なうことになります。

もう一つは、AIが学習する「人間社会」での、圧倒的な評判の形成です。AIはデータだけでなく、そのデータが人間社会でどう受け止められているかという「評判」や「文脈」も学習します。熱狂的なファンコミュニティでの会話、信頼できるメディアや専門家からの客観的なレビュー、SNSでのポジティブな言及。こうした人間社会からのオーガニックな支持こそが、AIにとって最も強力な推薦理由となります。小手先のマーケティングが通用しなくなる分、製品の品質や顧客サポートといった、事業の本質的な価値がダイレクトに評価される時代が来る可能性は、非常に高いと言えます。

EC事業者がこのAtoA時代に向けて今すぐ着手すべき最初の一歩は、「データの徹底的な構造化」です。自社の商品情報、在庫情報、顧客の行動データ(個人情報ではなく統計的な傾向として)、プロモーション情報などを、AIが理解しやすい形で整備しておくことで、近い将来訪れるだろう顧客側のAIとの対話が行いやすくなるでしょう。

また、これまで企業がECのために利用していた多様なSaaS型ツールも、パーソナルAIエージェントに対応するために姿を変えていきます。たとえば、これまでサイト内でユーザーに商品を推薦するだけだったレコメンドエンジンはその役割を終え、ユーザー側のAIの要求に対し最適な情報を集約して提供する、「提案最適化エンジン」とでも呼ぶべき、インテリジェントなAtoAの対話エンジンへと進化していくでしょう。

EC事業者はデータ整備を進めるとともに、そのデータを活かせるAIエージェントの採用も、考えていかなければなりません。データの持ち方やAIツールのチューニングによって、ユーザー側のAIエージェントとの対話に差が生まれ、売りあげも左右されるようになるのですから。

結び:AtoAへの進化の旅路

SF小説が予想したように、近い将来、オンラインビジネスにおけるユーザーは、人間ではなくAI、すなわち“ソフトウェア”として定義されるようになるかもしれません。しかしそれは決してネガティブな意味にはなりません。今までオンラインビジネスの世界では、1人ひとりの人間を、“データ”としてしか見てきませんでした。人間と協調するAIエージェントの登場で、より複雑で透明性の高い、1to1の取引が行えるようになるのであれば、それはオンラインビジネスの正しい進化であると言えるでしょう。

「SaaSの死」は、ECの死を意味しません。それは、ECサイトという「見た目」の重要性が低下し、その裏側にあるデータ、ロジック、そしてブランドの本質的な価値が直接問われる、新しい時代の幕開けを意味します。AtoAという未知の世界への旅は、すでに始まっています。その旅路を成功させる鍵は、自社の価値を深く見つめ、来るべき対話のためにデータを磨き続ける、誠実で地道な努力に他なりません。

(文責:園田 真悟)

ECサイトの売上改善に結び付く、レコメンドエンジンの事例を紹介中!